我出生在巴西圣保罗的一个华侨家庭,8岁那年,父母回国发展,我跟着他们的脚步,第一次回到故乡:浙江省丽水市青田县。

那时的我,中文讲不利索,更何谈难懂的青田方言。阿太(外曾祖母,方言读作e tá,也可以用来称呼男性)就是这样一个讲着方言忽然出现在我生活中的老人。

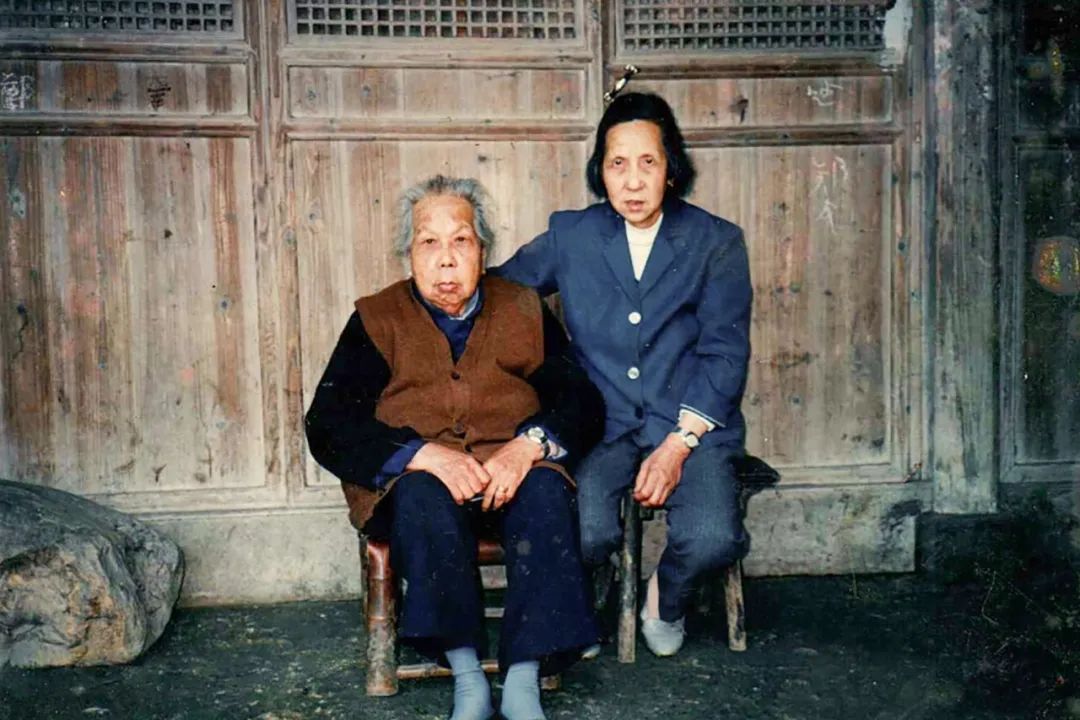

季俊豪阿太(右)和她母亲的合影

阿太一个人住,非常节俭,她跟着天光作息,不愿意开灯,总是坐在窗户边的木椅上念着“阿弥陀佛”,给菩萨纳小小的绣花鞋。

我下意识不喜欢去阿太家,听不懂她说话,也听不懂电视上放着的越剧和收音机里播的佛经。她的房间里总有着很重的味道,也许是老式木头柜的味道,也许就是“老人味”。

上:季俊豪阿太纳的绣花鞋 下:手织的麻布

当我接到家庭史的作业之时,自觉素材颇丰。我的祖辈是中国第一代移民,家族成员遍布欧洲、南美洲各国。母亲也会在日常生活中和我聊祖辈,包括这位她成长中最亲密的阿太的故事。

“苦,她这一生太苦了。”母亲这样概况阿太的一生,这也是我想要书写她的原因。

阿太1928年生于青田县方山乡,是家中的独女,她一岁时,父亲去世,母亲改嫁。阿太就与她的外婆清苦过活,抗日战争时,日军闯入家门,阿太就躲在她外婆的围裙下面,她说:“看日本军一眼就能被吓死。”

我查阅家族志,能够清晰地看到家中祖辈男性,经过长距离的跋涉抵达海外,并通过“提包挈卖”(该词也来自方言,指初代青田华侨在海外的营生:扛着中国特色的装有日用物品的大编织袋,一家一户敲门兜售)生存置业,再对故乡做出贡献的历程。

比如阿太的继父是三下南洋从事贩卖石刻生意的商人,还在菲律宾创办上海书局,编印抗日救国材料,获得政府的嘉奖。但历史文献,却对于男性出走后、留在家中的女性少有描述。

季俊豪阿太生活过的老屋

阿太在23岁那年,被迫嫁给了并不喜欢的丈夫,也就是我的外曾祖父。结婚生子后,受到历史风波的影响,外曾祖父成了跑路海外的一员,辗转到巴西讨生活。阿太就留在了村里,照顾老人孩子,成了顶梁柱。

后来,外曾祖父在巴西定居,并娶了新的太太,有了另一个家庭。经济上,他照应着国内的家庭,我的外公外婆也相继去到巴西发展,除了母亲在国内跟着阿太长大,我的舅舅们直接出生在海外。

阿太也曾在1994年到1998年间去巴西生活过一段时间,但对于这个守着老宅过了一辈子的老人而言,那里始终过于陌生。

季俊豪外曾祖父和阿太在巴西的合影

2011年,阿太走到了她生命的终点,弥留之际,她对我母亲说:“你们能不出去就不出去了吧,你阿公的老房子不能丢下不管。”

如今,我和父母还有姐姐弟弟都长久在国内生活,每次踏入家门,我脱口而出的,是一句句和阿太一样的青田话。母亲叮嘱我们,回家了,就要说家乡话。

我的母亲很普通。在家里,父亲喜欢讲自己的过去,对时事侃侃而谈,她却很少谈论自己,发表观点。工作上,她是勤恳认真但有些无聊的办公室文员。

就是这样一个普通女性,成了我家庭史写作中的主角,透过泛黄的家书、老照片、日记、同学录,我第一次跳出了“女儿-母亲”的单一视角,看到了一个从家族独立出来、自由追求爱情的不平凡的女性。

母亲1973年出生于天津蓟县(如今的蓟州区)的一个干部家庭,作为家里最受疼爱的小女儿,她本可以一直在舒适圈中长大。

但母亲不想这样,她希望努力考学,离开蓟县这样一个闭塞的小县城,去到她心中真正的大城市工作生活。

这在如今看来不奇怪,但在那个子承父业,关系胜于能力的年代,多了一些叛逆与自由的色彩。

母亲是文艺青年,她爱看书写作,考到天津城市建设学院上学后,进入到一个叫“蓝宇文学社”的校园社团,还做了学院院报的编辑。

上世纪末天津村庄里,丁芷宁父母的婚礼

通过细腻的文字和表达,母亲留下了许多那个年代女性对自己人生境遇的深刻思考。

在一封母亲写给父亲(他们是大学同学)的信件中,已是父亲女友的母亲,毫不避讳地聊起自己无疾而终的高中初恋。她认为被帅气外表吸引是短暂的,真正意义上相互理解的爱情才是她想要的。而当她规划起和父亲的未来,字里行间有青涩的悸动,也有现实与理想交织矛盾的复杂情绪。

有意思的是,母亲还写下了当年风靡全国的电视剧《渴望》的观后感,她被其中人物的做法震撼,也反省自我,需要多读书,提升思想境界。

上:丁芷宁母亲中学同学录 下:详实的育儿摘抄、日记和剪报

其实一开始,姥姥姥爷并不赞成父母的婚姻,父亲来自农村,但同样独立的他也是早早离开原生家庭,跑各地闯天下,在私企拿着丰厚的待遇,见多识广。母亲努力说服老人克服门第观念,认下了这只“潜力股”。

在她看来,两个独立个体的结合,有利于实现她在城市建立自己小家庭的目标。

说白了,她不希望自己的日常生活被公婆指手画脚,或与大家族有太多牵连,她要在自己的小家说了算。2001年,父母依靠自己的积蓄加上东拼西凑的5万元付完首付,成为天津第7个贷款买房的家庭。

年轻时的丁芷宁父母

我问过母亲:“如果没有结婚,你的人生会不会有更多的可能?”母亲答:“我们当初就是很自然地想要结婚生子,觉得这是人生必经之路。”

这句话放在如今,可能一点也不“酷”。但在我看来,母亲勇敢地从县城出走,靠努力在城市扎根、建立家庭,并过上了自己想要的自由独立的生活。

这就是我心中最酷的人。

编辑后记:

在采访的过程中,我始终在思考,如何建立“历史感”?

在这里,它可能是打开宏大历史的另一面,去最日常的家庭生活里,寻找更多细腻的叙事。正如王洪喆所说,“大部分人是生活在’中间’的,他们既关注时代发生了什么,也关心个体的生计,而个体与时代的牵连是复杂的。”

不善表达的甘鹏褀父亲,在儿子关于游戏厅的问题抛出后,洋洋洒洒写下了3000字的前半生总结,字里行间,道不完青年下海的豪迈,也有往事翻篇的唏嘘。

张懿记得,母亲百分之七十的照片,都摄于世纪之交的深圳。她依然惦念着合影里的那些工友,期待可以从社交媒体上找到联系方式。

回想展览一开始的介绍视频里,这群00后大学生,用五湖四海的方言说出一句:噢,孩子们。无数家庭、地域、文化交织在一起,汇成时代的声音。

这一句词“噢,孩子们”,来自NickCave的《O Children》。它曾作为配乐,出现在《哈利·波特与死亡圣器》中:主人公长大成人,开始直面且改变世界,他们在摸索中奔向未知,在迷途中回望时,收音机里传来了这首歌曲。

北京大学秋景

也许能够让千禧一代真正记住的,就是父辈祖辈们在各种考验面前,所展现的勇气与无奈,取舍与决绝。

而当他们在未来的路途中,面对疑惑迷茫时,更需要回头看看,过去的人是怎样活过来的。

感谢王雅婷、申彤、薇薇安及北京大学“中国当代艺术档案”专馆对采访提供的帮助。

摄影:曹雪童

论坛通告:

论坛通告:

个人空间:

个人空间:

论坛转跳:

论坛转跳:

赞

赞  花篮

花篮  投诉

投诉 踩

踩  分享

分享