[房屋贷款] 加国两大银行 对海外买家收紧贷款

最近加拿大楼市特别是大温的房地产市场对海外买家的限制大招一个接一个!

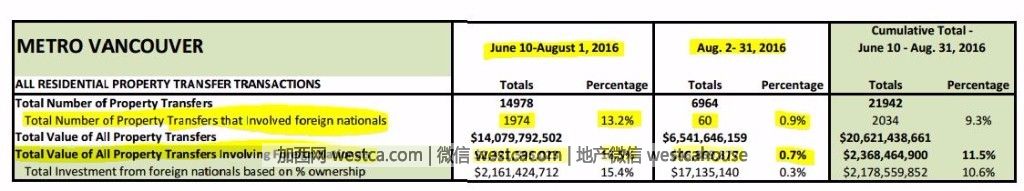

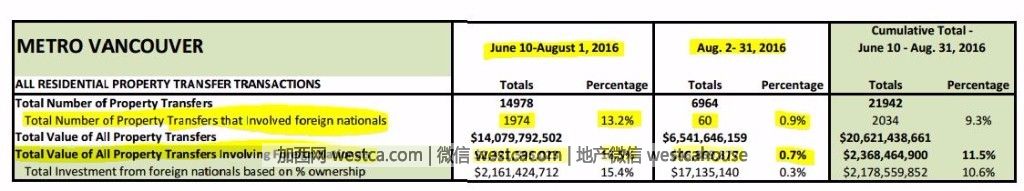

自8月2日开始,BC省政府向没有加拿大公民或永久居民身份的海外投资者征收15%额外房产转让税(Property Transfer Tax,PTT)。

受此外国买家税的影响,BC省曾经炙手可热的房地产开始降温。

新政实施后,海外投资者在大温地区购房的交易量下滑了97%!!!

上周,西温又放大招了:本地优先计划!

西温一项共6栋、158个居住单位的房地产开发项目,在楼花挂牌后的第一个月内,将仅限本地买家购买。。。

然而,各界仍没有要放过海外买家的意思,“不让海外买家买房”或是“不给外国人贷款”的传言很多,虽然本编都辟过谣,但是本地的各大银行正在悄悄的做改变。。。。

据环球邮报今天星期一26日的报道,至少两大银行证实,由于温哥华及多伦多两地楼市过于火热,引起各界担忧,将收紧对非本国居民买家的贷款政策,提高贷款申请时的要求。

环球邮报称,丰业银行(Bank of Nova Scotia)上周时修改了对海外买家申请贷款时的收入证明要求。

新政策指出,海外买家支付了大笔的首付款后,才能不需要提供收入证明。

而BMO满银(Bank of Montreal)规定,从26日(周一)起,将要求所有申请贷款的新移民以及非本国居民提供资产及收入来源的证明。

本月初时,环球邮报曾报道,一些加拿大银行曾允许包括留学生在内的海外买家,在没有加拿大信用记录、也不需要提供收入证明的情况下就能向银行贷款买房。

一些观察者认为,海外买家常带着大笔首付款来申请贷款,但很少提供收入证明。这是导致房价上涨、楼市崩盘风险加剧的一个因素。

一些银行自己也表达出了对加拿大一些地区楼市需要降温的担忧。

丰业银行:海外买家需要支付至少50%的首付

环球邮报还表示,丰业银行从21日起,对所有房屋贷款的申请者都要求提供标淮的收入证明。

而符合贷款资格的海外买家需要支付至少50%的首付。但丰业银行表示,海外买家的贷款比例仅占该银行2000亿元总贷款额的0.2%,原来首付额度低于35%的外国买家不能贷款。

满银也收紧了对海外买家及新移民的贷款政策。环球邮报称,自今年4月起,满银已经停止向外国学生贷款。

除了这两家银行外,其他一些大银行也都纷纷跟进。加拿大国家银行(National Bank of Canada)执行长Louis Vachon同样也呼吁要严格要求,提高首付额度。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)在14日发出的声明中表示,海外买家需要由雇主或公司提供的收入证明以及其他一些评估。而那些没有工作的新移民必须支付35%的首付,以及至少12个月的支付贷款证明。

据近期的一些官方数据统计,海外买家在大多伦多地区拥有3.3%的公寓,在大温哥华地区有的公寓占3.5%。

收紧房贷对加拿大购房者的影响

收紧房贷是全国性的政策,也必将影响全加拿大的购房者,因为一旦实施更加严格的房贷审批,对于购房者来说,获得贷款的机会更加微小;而对银行或房贷机构来说,可能会用提高贷款利率而把损失的费用转移到购房者上。

一旦利率增加,部分购房者便失去了较大房贷的资格。所以,加拿大无论是央行还是各大银行,在房贷政策方面是非常谨慎的。

对于海外买家“抬高”温哥华房价一说,加拿大媒体认为,海外买家有选择性地购买本地豪宅,只是推高了独立屋的价格,虽然独立房产价格涨三成,对普通加拿大人住房可负担性并无太大影响。

要打压房价,什么加海外买家税,什么收空置税,什么游行对政府施压,其实都没什么用。

遏制需求省政府是没辙的,动真格只能靠联邦政府出手两大绝招,1,全面收紧贷款 2. 全面查税查洗钱。但是这两招是七伤拳的玩法,未伤人先伤己。

但总体而言,收紧房贷政策和全面查税查洗钱将会是加拿大政府重点实施的工作,如果想在加拿大投资买房,合法收入的证明,会是越来越重要的一个条件。

=== ==== ==== =====

网友:随着外国人购房税公布之后,又推出了房屋空置税,更搞笑的是上周六稀稀拉拉百十号人集会敦促政府出台更严厉的政策打压房价,所有这些好像靠谱的没有,都像是在扯淡。

网友:提高贷款利率!政府很会装“打击房价”。

网友:如果房价垮了,经济数据就更没法看了,那就是惨不忍睹。

网友:应该在联邦和省府银行监管里彻查,前年开始,为啥对外国人贷款条件宽松的一塌糊涂,而对本地居民严苛无情。歪果仁一张无法证实真伪的复印件就可以贷款几百万加币,本地人有据可查的T4和银行流水,确一板一眼几十万都不一定批

网友:直接提高外国人地税到5%。多增加的税用于建房就可以了,这么简单,还搞什么转让税,空置税,地税增加到和租金差不多就可以了!

网友:加拿大房价过高也就温哥华和多伦多。房地产占比重高的也就这两个城市而已。就算是崩盘了,影响的也就两个城市而已。更何况利率不巨幅上涨,想崩盘也难。加拿大不像美国,杠杆那么高。

点个赞吧!您的鼓励让我们进步

点个赞吧!您的鼓励让我们进步

已经有 108 人参与评论了, 我也来说几句吧

已经有 108 人参与评论了, 我也来说几句吧

自8月2日开始,BC省政府向没有加拿大公民或永久居民身份的海外投资者征收15%额外房产转让税(Property Transfer Tax,PTT)。

受此外国买家税的影响,BC省曾经炙手可热的房地产开始降温。

新政实施后,海外投资者在大温地区购房的交易量下滑了97%!!!

上周,西温又放大招了:本地优先计划!

西温一项共6栋、158个居住单位的房地产开发项目,在楼花挂牌后的第一个月内,将仅限本地买家购买。。。

然而,各界仍没有要放过海外买家的意思,“不让海外买家买房”或是“不给外国人贷款”的传言很多,虽然本编都辟过谣,但是本地的各大银行正在悄悄的做改变。。。。

据环球邮报今天星期一26日的报道,至少两大银行证实,由于温哥华及多伦多两地楼市过于火热,引起各界担忧,将收紧对非本国居民买家的贷款政策,提高贷款申请时的要求。

环球邮报称,丰业银行(Bank of Nova Scotia)上周时修改了对海外买家申请贷款时的收入证明要求。

新政策指出,海外买家支付了大笔的首付款后,才能不需要提供收入证明。

而BMO满银(Bank of Montreal)规定,从26日(周一)起,将要求所有申请贷款的新移民以及非本国居民提供资产及收入来源的证明。

本月初时,环球邮报曾报道,一些加拿大银行曾允许包括留学生在内的海外买家,在没有加拿大信用记录、也不需要提供收入证明的情况下就能向银行贷款买房。

一些观察者认为,海外买家常带着大笔首付款来申请贷款,但很少提供收入证明。这是导致房价上涨、楼市崩盘风险加剧的一个因素。

一些银行自己也表达出了对加拿大一些地区楼市需要降温的担忧。

丰业银行:海外买家需要支付至少50%的首付

环球邮报还表示,丰业银行从21日起,对所有房屋贷款的申请者都要求提供标淮的收入证明。

而符合贷款资格的海外买家需要支付至少50%的首付。但丰业银行表示,海外买家的贷款比例仅占该银行2000亿元总贷款额的0.2%,原来首付额度低于35%的外国买家不能贷款。

满银也收紧了对海外买家及新移民的贷款政策。环球邮报称,自今年4月起,满银已经停止向外国学生贷款。

除了这两家银行外,其他一些大银行也都纷纷跟进。加拿大国家银行(National Bank of Canada)执行长Louis Vachon同样也呼吁要严格要求,提高首付额度。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)在14日发出的声明中表示,海外买家需要由雇主或公司提供的收入证明以及其他一些评估。而那些没有工作的新移民必须支付35%的首付,以及至少12个月的支付贷款证明。

据近期的一些官方数据统计,海外买家在大多伦多地区拥有3.3%的公寓,在大温哥华地区有的公寓占3.5%。

收紧房贷对加拿大购房者的影响

收紧房贷是全国性的政策,也必将影响全加拿大的购房者,因为一旦实施更加严格的房贷审批,对于购房者来说,获得贷款的机会更加微小;而对银行或房贷机构来说,可能会用提高贷款利率而把损失的费用转移到购房者上。

一旦利率增加,部分购房者便失去了较大房贷的资格。所以,加拿大无论是央行还是各大银行,在房贷政策方面是非常谨慎的。

对于海外买家“抬高”温哥华房价一说,加拿大媒体认为,海外买家有选择性地购买本地豪宅,只是推高了独立屋的价格,虽然独立房产价格涨三成,对普通加拿大人住房可负担性并无太大影响。

要打压房价,什么加海外买家税,什么收空置税,什么游行对政府施压,其实都没什么用。

遏制需求省政府是没辙的,动真格只能靠联邦政府出手两大绝招,1,全面收紧贷款 2. 全面查税查洗钱。但是这两招是七伤拳的玩法,未伤人先伤己。

但总体而言,收紧房贷政策和全面查税查洗钱将会是加拿大政府重点实施的工作,如果想在加拿大投资买房,合法收入的证明,会是越来越重要的一个条件。

=== ==== ==== =====

网友:随着外国人购房税公布之后,又推出了房屋空置税,更搞笑的是上周六稀稀拉拉百十号人集会敦促政府出台更严厉的政策打压房价,所有这些好像靠谱的没有,都像是在扯淡。

网友:提高贷款利率!政府很会装“打击房价”。

网友:如果房价垮了,经济数据就更没法看了,那就是惨不忍睹。

网友:应该在联邦和省府银行监管里彻查,前年开始,为啥对外国人贷款条件宽松的一塌糊涂,而对本地居民严苛无情。歪果仁一张无法证实真伪的复印件就可以贷款几百万加币,本地人有据可查的T4和银行流水,确一板一眼几十万都不一定批

网友:直接提高外国人地税到5%。多增加的税用于建房就可以了,这么简单,还搞什么转让税,空置税,地税增加到和租金差不多就可以了!

网友:加拿大房价过高也就温哥华和多伦多。房地产占比重高的也就这两个城市而已。就算是崩盘了,影响的也就两个城市而已。更何况利率不巨幅上涨,想崩盘也难。加拿大不像美国,杠杆那么高。

| 分享: |

| Note: |