-

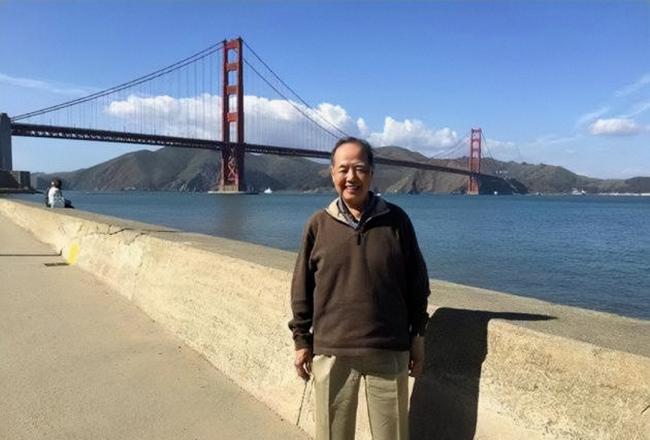

日期: 2024-08-06 | 來源: 二湘的七維空間 | 有0人參與評論 | 專欄: 楊振寧 | 字體: 小 中 大美國當地時間2024年8月4日凌晨,世界傑出科學家、1957年諾貝爾物理學獎得主李政道(1926年11月24日—2024年8月4日)在美國舊金山逝世。我們在此刊發學者王學信的文章,紀念和緬懷李政道先生。

半個世紀前,1957年12月10日,在瑞典王國首都斯德哥爾摩,有兩位年輕的中國人第一次站到了諾貝爾獎領獎台上,他們就是物理學家李政道博士和楊振寧博士。當時,楊振寧35歲,而李政道年僅31歲,他和楊振寧成為全世界華人心目中的驕傲。

瑞典國王給李政道頒授諾獎

因弱相互作用中宇稱不守恒的發現,以及該理論在實驗中被吳健雄博士加以證實,李政道和楊振寧被授予1957年諾貝爾物理學獎。在諾貝爾獎隆重而榮耀的頒獎儀式上,每位獲獎者都要致答辭。

李政道致答辭時先以中文開頭,然後用英文,他說:“一個科學上的成就,是許多在同一或相關領域中的研究者積累的結果。沒有過去的經驗,沒有現在的激勵,就不會產生我們今天的觀念和知識;沒有將來的實驗,我們今天的觀念與知識也不能進化。雖然這許多因素構成了任何進步的整體,人們往往只記得最後光輝的收獲而忘記了其中辛勤的耕作。在今天的隆重儀式上,我格外感受到,有許多偉大的物理學家,他們為人類對自然界的了解做出過很大的貢獻,但還沒有像我今天這樣被授予如此的榮譽。”

在每位獲獎者都致完答辭後,李政道代表所有的獲獎者致辭,他指出:“我們以有限的人類智慧去認識無限的宇宙奧秘,是一個永不終止的過程。”接著,他講述了一段中國古典小說《西游記》中孫悟空在如來佛手掌中翻跟頭的故事,他說:“孫悟空翻了一串跟斗,以為已經到了宇宙的盡頭,實際上他還在如來佛的手掌中。在探索知識的過程中,我們可能取得很快的進步,但是,我們必須記住,即使到了如來佛手指的底部,我們離絕對真理還很遠、很遠。”李政道生動而精彩的致辭,贏得全場經久不息的熱烈掌聲。

戰火中輾轉求學備嘗艱辛

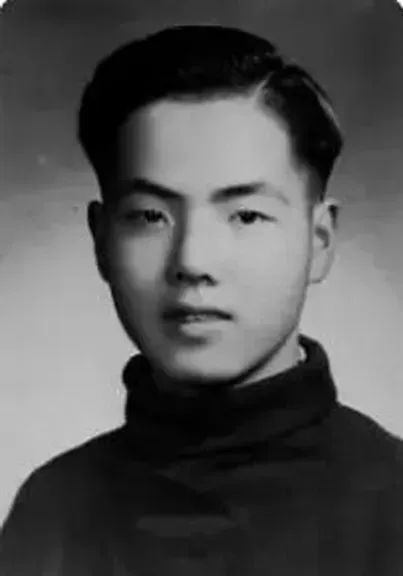

1926年11月25日,李政道生於上海一書香門第。祖籍蘇州的父親李駿康畢業於南京金陵大學農業化學系,後長年從事化學工業的研究和開拓,母親張明璋則畢業於著名的上海啟明女子中學,這在當時可算是一個典型的知識分子家庭。

李政道自幼敏悟,智力過人,父母對子女的教育亦十分盡心和嚴格。為使子女在數學、英文和國文諸方面打下堅實基礎,專門聘請了家庭教師進行認真輔導,這對李政道早期的智力開發起到了不可替代的重要作用,並由此激發了他對數學與物理學的獨特愛好。在小學和中學,李政道的學習成績總是出類拔萃,名列前茅,而他不滿足於此,常常對數學及物理難題伏案深究,直至徹底破解為止。

1937年“七·七”盧溝橋事變,日本軍國主義發動全面侵華戰爭,不久便占領了中國經濟之都——上海。正就讀高中的李政道和兩個哥哥被迫離開上海,輾轉來到江西,就讀於江西聯合中學。戰時江西雖然生活艱苦,但戰火尚未波及,在相對平靜的學習環境裡,少年李政道心懷報國之志,如饑似渴地學習各科知識,學習成績極為優異,令全校師生無不歎服。

李政道讀到高三時,有一天,學校的訓導主任把他請去,指著坐在旁邊的數學老師,和藹地說:“不少老師誇獎你,說你學習刻苦努力,成績很不錯,特別是數學、物理更突出,很有天賦。現在戰亂時期,學校聘老師很困難,校方考慮再三,想讓你為低年級同學上這兩門課。怎麼樣,沒有什麼問題吧?”原來是讓自己來當小先生,李政道感到非常突然,一下子愣住了,竟不知如何回答才好。

這時,坐在一旁的數學老師笑著向他點點頭,說:“小同學,當然,做一個好老師也不容易,但這件事可以解校方的燃眉之急,對你個人也大有益處。”李政道聽了,認真地點了點頭。就這樣,一臉稚氣的李政道走上了講台,給低年級同學上數學和物理。他在學好自己功課的同時,認真備課,講得深入淺出,生動易懂,竟收到了成年老師都很難達到的效果。學生們看著這位幾乎與自己同齡的小先生,一本正經、神態自如地侃侃而談,真是佩服極了。

1943年夏,日寇又將戰火延燒至江西,危殆之中,李政道又踏上了遷徙之路。一路上,小小年紀的李政道屢經磨難,甚至患上了惡性瘧疾,但他咬緊牙關,矢志不渝,終於在這年秋天趕到貴州省會貴陽。幾經搬遷來到貴州遵義的國立浙江大學正在貴陽招收新生,17歲的李政道以同等學歷資格考入該校物理系,後經湄譚到永興上大學一年級。

戰火中的浙江大學輾轉遷徙,居無定所,辦學條件極為艱苦,師生們的生活也困苦異常,但學校在竺可楨校長的苦苦支撐下,仍堅持開展教學和學術研究活動,為國家與民族培育英才。在浙大,李政道幸運地成了國際知名物理學家、從德國留學歸來的王淦昌教授與束星北教授的學生,開始接觸量子力學、狄拉克方程、光譜精細結構及中微子等重要的物理前沿領域,為他日後的科學研究奠定了堅實的基礎,而敏而好學、天資穎悟的李政道也成了王淦昌與束星北兩教授最得意的弟子。

1944年夏天,一場不期而遇的車禍損傷了李政道的背脊神經,使他被迫臥床休息半年。養傷期間,好學的李政道手不釋卷,惜時如金,學業上仍大有所獲。隨著日寇侵入貴州,敵我戰況極為慘烈,傷愈後的李政道經由重慶轉入時在昆明的國立西南聯合大學繼續學業,成為著名物理學家吳大猷先生的學生。

西南聯大的難忘時光

吳大猷先生在晚年回憶此事時,曾自述道:“一九四五年的春天,忽然有一個胖胖的、十幾歲孩子來找我,拿了一封介紹信。信是一九三一年我初到密歇根大學遇見的梁大鵬兄寫的。梁不習物理,十幾年未通音訊了,不知怎樣會想起我來,他介紹來見我的孩子叫李政道。他原在宜山浙江大學,讀過一年級,因為日軍逼近宜山,他便奔向重慶。他的姑姑認識梁,梁便介紹了李來昆明見我。那時是學年的中間,不經考試,不能轉學,我便和聯大教二年級物理、數學課程的幾位先生商量,讓李去隨班聽講、考試,如他合格,則候暑期正式轉學入二年級時,可免他再讀二年級的課程。其實,這不過是我自己以為合理的辦法,並未經學校正式承認許可的。”

戰時的西南聯大也是艱辛備至,十五、六個學生擠住一間茅草屋,既悶且熱,蚊蠅、臭蟲又極多,但這些都未能減弱李政道和同學們的求知熱情。多年以後,李政道憶及往事,曾感慨地說:“那時候,我們從來都沒有因為儀器不好,設備不好,而有比別人差的想法。楊振寧、朱光亞、唐敖慶和我都是那個時候培養出來的。”

吳大猷先生對李政道的印象亦頗為深刻,他回憶說:“李應付課程,綽有余裕,每日都來我處請我給他更多的閱讀物及習題。他求知心切,真到了奇怪的程度。有時我有風濕痛,他替我捶背。他幫我做任何家裡的瑣事。我無論給他什麼難的書和題目,他很快地做完了,又來索要更多的。我由他的做問題的步驟,很容易地發現他的思想敏捷,大異尋常,好在他的天資高,亦不需我的講解。”

對恩師吳大猷先生,李政道始終念念不忘,他表示,雖然在吳大猷門下只有一年零兩個月的時間,但卻是他一生中獲益最多的時期。他說:“我從吳師學到的,不僅包括人格的涵養,最重要的是學到對知識的忠誠。吳大猷先生是影響我最深遠的一位師長。”

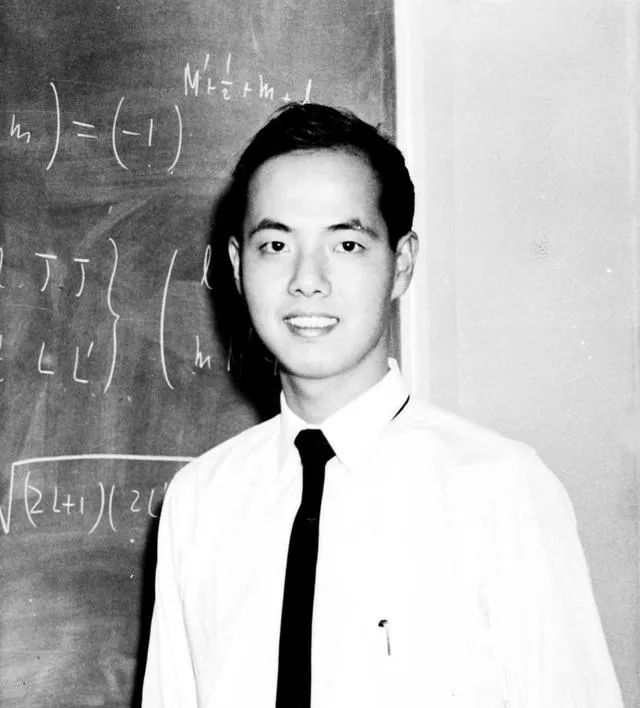

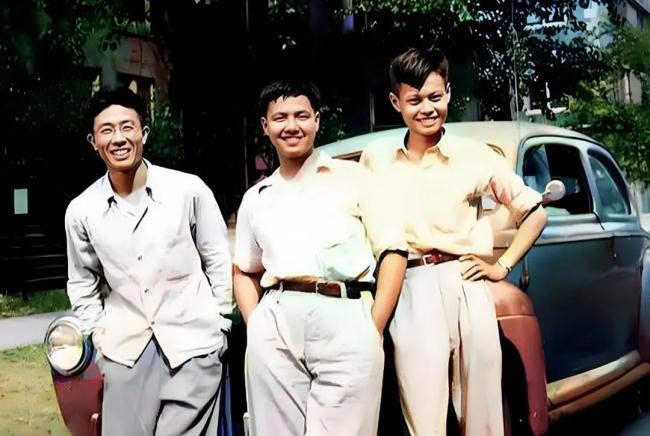

在西南聯大求學時的李政道

不久,一個可遇而不可求的機遇幸運地降臨到李政道身上,這對他未來的發展幾乎是決定性的。

據吳大猷先生晚年自述:“一九四五年,曾昭掄先生忽然來找我,說軍政部部長陳辭修先生、次長俞大維先生,想約我和華羅庚談談為軍政部計劃些科學工作事。我和曾雖是同事十年多,華亦六七年,但都無深交,陳俞二先生更從未晤面。我所習的物理,亦與實用無關,但想想,去談談亦無礙,於是,和華去渝,先後見俞、陳二先生。”

後來,吳大猷先生為國防科研機構的組建,擬就一個建議,主要內容為選送優秀青年數人出國,習物理、數學、化學等基本科學。經陳、俞二先生首肯後,即由吳大猷、華羅庚、曾昭掄分別遴選合適人才赴美留學。吳大猷先生推薦李政道和朱光亞去學物理,他給自己在芝加哥大學留學時的老師施密特教授的推薦信中寫道:“李政道在中國只念了三年大學,但他是一個十分聰明的孩子,他思想敏捷而且具有創新精神,並且工作十分努力。我相信,如果給予適當的引導,他將會成為一名優秀的物理學家。”

師從費米教授人生中又一重大機遇

1946年秋,19歲的李政道與朱光亞、唐敖慶等赴美同學一起,在上海黃浦江畔登上了“美格將軍號”輪船駛向大洋彼岸的美國。

旅途生活漫長而單調,但善於學習、勤於思索的李政道並沒有讓他睿智的大腦閒下來,他清楚地記得,“在船艙裡,我手中的一支別針失手掉到地板上,後來又滾到地上的一張紙上。我感到很好奇,就琢磨起來,是什麼力量讓它從地上滾到稍高的紙片上呢?是艙板運動,還是掉下的自由落體作用力呢?我反復琢磨,並用微積分、物理學原理去計算別針掉落、滾動的運動軌跡,測算它的各種力學數據。我琢磨了好幾天,還同朱光亞先生一起討論。通過琢磨這個問題,我的數學、物理等知識和解題能力又得到一次鍛煉。”

由於李政道當時並未拿到大學文憑,這在美國各名校要進研究院讀博士學位幾乎不可能。可巧,芝加哥大學在全美國是唯一的例外,只要研讀過哈金斯校長指定的若幹西方經典名著的人,沒有學歷亦可進研究院。李政道告訴該校招生處負責人,他研讀過東方聖賢孔子、孟子、老子的經典著作,其價值等同於西方經典名著。招生處負責人對古老的東方文化素來仰慕,聽罷便欣然接收了李政道,為他辦理了入學注冊手續。當然,吳大猷教授的推薦信於此中也起了重要作用。

師從物理學大師費米教授是李政道人生中的又一重大機遇,作為諾貝爾物理學獎得主費米教授,早在25歲時即創立了量子統計學,1942年,費米在芝加哥大學橄欖球場地下室內又成功地建成了世界上第一個核反應堆。能在費米門下攻讀博士學位,這對李政道來說,該是何等的幸運!

事實也正是如此,“當時,費米教授每周至少會抽出半天時間,和我面對面討論物理問題,我們從天體聊到粒子、核子、分子、原子……這種教學模式使我終身受益。”憶起當年的情景,李政道仍十分激動:“正是這樣的良師和一段密切的師生共同研究的過程,才得以培養出能創新的科學人才。”他記得,芝加哥大學推行的這種“一對一”精英教育模式使該校日後湧現出大量頂尖人才,自1956年到1966年10年間,在該校工作或學習過的師生摘取諾貝爾物理學獎的就有20位。這不禁令人想起在中國有著悠久傳統的古代書院教育,以及在禪學、道學、中醫藥學等諸多領域的師徒傳承教育模式。在頂尖級人才培養的高端教育層面,東西方文明可謂殊途同歸,又何其相似,這豈非人類文明的共性所在?

一件難忘的往事,深深地鐫刻在李政道的腦海裡,“一次,費米教授同我討論太陽結構問題,其中涉及對輻射傳遞的研究,需要用一組微積分方程進行計算,這個方程的解析、運算工作量很大。我當時認為,這已不是我所做的課題研究范圍的‘正事’,就不想用太多的時間去做繁重的計算、驗證,而准備引用其他文獻上的現成數據。後來,這件事被費米教授知道了,他立即找我談話指出,一個科學家絕對不能接受或引用未經自己驗證過的計算結果,對他人的計算數據一定要經過親自驗證才能引用。費米教授還幫我想辦法怎樣用較簡便的方法進行計算、驗證,他特地為這組微積分方程設計了一個巧妙的公式,並指導我設計、制作了一把六英尺長的大計算尺。我後來就用這把大計算尺,對這個課題研究中的所有數據進行了驗證,最後,我用自己演算的結果作為論文的數據。”

與楊振寧攜手探索

1949年底,在費米教授的精心指導下,李政道完成了關於白矮星的博士論文,並因其“有特殊見解和成就”順利通過論文答辯,獲得芝加哥大學授予的物理學博士學位,時年僅23歲,被譽為“神童博士”。

獲博士學位後,李政道被聘到加利福尼亞大學伯克利分校任教,並開始從事流體力學的湍流、統計物理的相變,以及凝聚態物理的極化子研究。1951年至1953年,他被聘到普林斯頓高級研究院繼續從事上述研究,期間,成果迭出,引人矚目。譬如,他在1951年即提出流體力學中二維空間沒有湍流的結論;翌年與派尼斯博士合作對凝聚態物理中極化子構造的解析取得重大突破;1954年,他發表了量子場論中著名的“李氏模型”理論。毋庸置疑,一顆璀燦的科學新星正在國際物理學界冉冉升起,他年輕而富於活力,他的睿智與勤奮將使它的光芒照亮人類更多的未知領域。

1953年,26歲的李政道被著名的哥倫比亞大學聘為助理教授,主要從事粒子物理場論領域的研究。三年後,29歲的李政道成為哥倫比亞大學二百余年歷史上最年輕的正教授。在此期間,他開辟了弱作用中的對稱破缺、高能中微子物理,以及相對性重離子對撞物理等全新的科學研究領域。這似乎也預示著他即將攀上新的科學高峰,而獲取這一成果為期並不遙遠,並注定要和楊振寧的名字緊緊地聯系在一起。

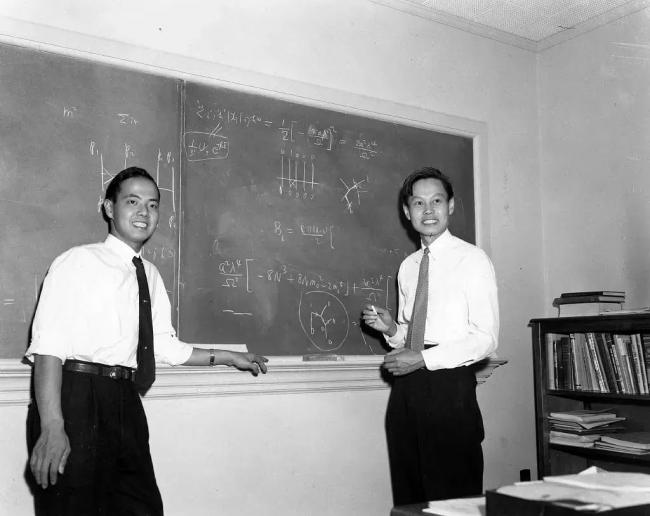

早在西南聯大,李政道與楊振寧便均為吳大猷先生最得意的高足,只是李政道在讀大二物理時,楊振寧已獲得碩士學位。那時,李政道與年長他四歲的楊振寧接觸不多,似乎只是點頭之交。在美國,楊振寧與李政道又先後師從費米教授,並取得芝加哥大學物理學博士學位。當時,他們都住在芝加哥大學的國際學生公寓內,交往自然頻繁起來,他們開始很認真地討論物理學前沿領域中兩人共同關心的一些課題。

李政道與楊振寧都是極其敏銳而快捷的思考者,兩個人的智慧,經常在碰撞中迸發出耀眼的火花。他們似乎對任何問題都興致盎然,爭論起來嗓門極大,而且幾乎完全是用中文討論,因此,旁聽者中的美國人只能聽到一些好像很熟悉的物理學名詞,卻無法了解那些中文內容,或者偶爾會聽到諸如“哦,我現在了解了”,這樣一些英文的只言片語。

他們的努力探索與論辯不斷結出碩果:1949年,李政道與羅森布拉斯和楊振寧合作提出普適費米弱作用和中間玻色子的存在;1952年,他與楊振寧合作,提出統計物理中關於相變的楊振寧——李政道定理和李-楊單圓定理;1956年,李政道與楊振寧合作,解決了當時K介子不同衰變之謎。原來,K介子有兩種不同的衰變方式:一種衰變成偶宇稱態,一種衰變成奇宇稱態,如果弱衰變過程宇稱守恒,那麼它們應該是兩種宇稱狀態不同的K介子,然而從質量和壽命來看,它們又應該是同一種介子。這又是怎麼回事呢?他們通過分析、研究,認為這極有可能是弱相互作用中宇稱不守恒所致,並由此提出檢驗該理論預見的幾種實驗途徑。這年,李政道與楊振寧聯名在美國權威雜志《物理評論》上發表了他們的理論探索成果,即日後由此而榮獲諾貝爾物理學獎的著名論文《對弱相互作用下宇稱守恒的質疑》。

聖誕節前夜,吳健雄完成這項劃時代的實驗理論提出來了,但要通過實驗驗證它卻是一個很大的難題,怎麼辦?李政道在第一時間便想起她,傑出的實驗物理學家吳健雄博士。

早在1948年,李政道便認識了這位優秀的東方女性,當時,李政道從芝加哥到紐約去看望恩師吳大猷先生。吳先生把李政道帶到吳健雄的實驗室,見她正在磨一個東西,感到很好奇。吳健雄告訴他,要正確的做倍他衰變實驗有兩個秘訣:第一,表面一定要光滑,不能有臓東西;第二,電子要訓練得特別好,使之不離散。這位參與過“曼哈頓計劃”的女科學家“訓練電子”的做法,令李政道很感興趣,因為搞理論物理的人是用薛定諤方程、狄拉克方程來理解和描述電子的狀態和行為的,而真正做實驗的人卻要像對待貓、狗一樣,細心愛護、訓練電子,只有當電子訓練得好,裡面沒有雜質時,從它們的行為中所得到的數據才能告訴你真實的世界是怎麼回事。

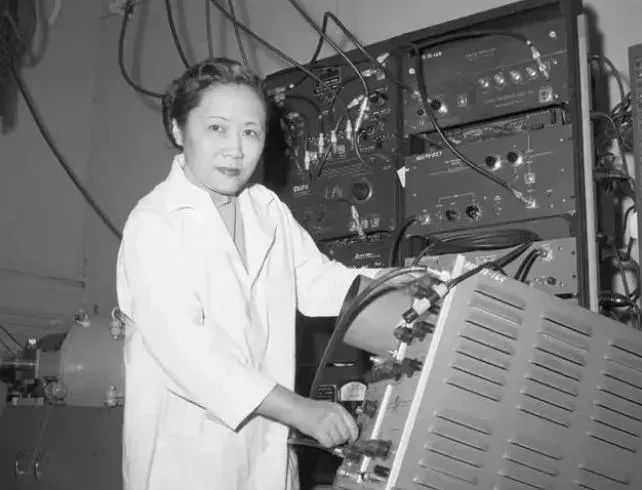

吳健雄博士

非常湊巧的是,“當時,我和吳健雄都在哥倫比亞大學物理系任教,我把我們的研究結論告訴了她,希望她進行實驗驗證,並建議她在倍他衰變中進行這項實驗。”多年以後,李政道回憶說:“吳健雄是倍他研究的權威,她敏銳地意識到這項實驗的重要價值,很快便和有關專家合作進行實驗,並率先獲得了可喜的成果,成為世界上首位用實驗證明宇稱不守恒的物理學家。”

那是1956年聖誕節的前夜,吳健雄博士冒著漫天飛雪,從華盛頓國家標准局低溫實驗室趕回紐約,半夜裡在紐約火車站給李政道打電話,興奮地告訴他宇稱不守恒的參數很大。就這樣,吳健雄第一次用實驗否定了宇稱守恒定律,同時也否定了“粒子——反粒子對稱”的假設,這是一個劃時代的重大科學實驗。

1957年1月4日,吳健雄博士向世界公布了她的重要發現。1月15日下午,哥倫比亞大學物理系正式舉行新聞發布會,被稱為美國實驗物理之父的拉比教授向公眾宣布,物理學中一個被稱為宇稱守恒的基本定律被推翻了。次日凌晨,《紐約時報》在頭版以“物理學中的基本概念在實驗中被推翻”為題報道了這一驚人消息。這一事件迅即傳遍全世界,以至劍橋大學費裡希教授在一次演講中指出:“‘宇稱不守恒’這樣一個不准確的用語,在全世界迅速傳播開來,就像新的聖經一樣。”

的確,弱相互作用中宇稱不守恒的發現具有極為深刻的意義和廣泛影響,正是由於李政道、楊振寧和吳健雄的突破性工作,徹底解放了人類對於物理世界最基本結構的認識。今天,物理學界公認對稱破缺是自然界相當普遍的規律,而在上世紀五十年代中期以前,這幾乎是不可想象的。

永不疲倦的探索者

1957年4月,李政道與楊振寧因“弱相互作用中宇稱不守恒”的發現,被授予愛因斯坦物理學獎。同年10月30日,瑞典皇家科學院宣布將1957年諾貝爾物理學獎授予李政道和楊振寧。

消息傳來,李政道正在普林斯頓大學,他非常興奮,立即給恩師吳大猷先生寫了一封信告知這一喜訊,並深深感謝吳先生對他的悉心培養,以及在1946年給予他獎學金,推選他赴美留學。

消息傳到祖國大陸,著名物理學家吳有訓、周培源、錢三強代表中國物理學會馳電致賀,並表示對這一可喜事件深感自豪。

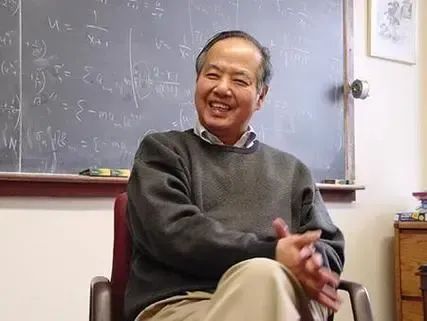

獲得諾貝爾獎後的李政道,作為科學征途上永不疲倦的探索者,開始了更深層的多領域課題研究。

1957年,他與奧赫梅和楊振寧提出電荷共軛不守恒和時間不反演的可能性,同年,他與楊振寧提出二分量中微子理論。1959年,他與楊振寧合作研究了硬球玻色氣體的分子運動理論及高能中微子的作用。1962年,他和楊振寧深入研究了帶電矢量介子電磁相互作用的重要特性。1964年,他與瑙恩伯合作研究了無(靜止)質量的粒子所參與的過程中,紅外發散可以全部抵消的問題,提出著名的“李—瑙恩伯”定理。其後,李政道又相繼提出了場代數理論,發現和研究了非拓撲性弧立子,建立了強子結構的弧立子袋模型,提出了真空中的“色介常數”概念,在路徑積分問題、格點規范問題和時間為動力學變量等方面進行了廣泛、深入的探討,並創立了離散力學的基礎理論。

在半個多世紀的科學求索道路上,李政道先生不畏艱險,勇於開拓,勤於思考,成就斐然。他先後發表200多篇科學論文,出版了《粒子物理和場論引論》《對稱、不對稱粒子的世界》《場論與粒子物理學》《物理的挑戰》以及三卷本《李政道文選》等專著,為人類二十世紀物理科學的高速發展,增添了一道不可或缺的美麗亮色。

李政道所取得的系列科學成果及其對人類文明進步的巨大貢獻,深受美國及國際學術界的激賞與推崇。他先後獲得法國國家學院獎章、意大利伽利略獎章、意大利最高騎士勳章、1994年度和平科學獎、中國國際合作獎、紐約市科學獎、教皇保羅獎章、意大利政府內政部獎章、紐約科學院獎、日本旭日重光勳章。1997年,國際小行星委員會特地將第3443號小行星命名為李政道星。

與此同時,李政道先後被推選為美國國家科學院院士、意大利國家科學院院士、中國科學院外籍院士、台北中央研究院院士、美國藝術與科學院院士、第三世界科學院院士和梵蒂岡科學院院士,並被美國的哥倫比亞大學、普林斯頓大學、洛克菲勒大學、英國諾丁漢大學、中國北京大學、香港中文大學和日本築波大學等十余所國際著名大學授予名譽博士學位。

不僅如此,身為哥倫比亞大學最高級別全校級教授的李政道還被聘為美國哈佛大學、華盛頓大學、麻省理工學院等世界名校的特邀講座教授,同時被聘為中國科技大學、清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、上海交通大學等十余所國內名校的名譽教授。

毛澤東親筆簽贈湯姆遜名著《科學大綱》

1971年,中美歷史性的“七·一五”公告開啟了兩國友好交往之門。翌年,李政道先生偕夫人秦惠 女士首次回國訪問,重新踏上了這片魂牽夢縈的中華熱土。

盡管當時的中國仍處於文革噩夢之中,擁有特殊身份的李政道夫婦還是受到有關方面的隆重接待和熱烈歡迎,只是在那個非正常的歷史時期,李政道夫婦的愛國熱忱與報國之志一時難以付諸實施。

一件當年的往事給李政道留下深刻記憶,那是1974年5月30日清晨,他下榻的北京飯店房間傳來清脆的電話鈴聲。李政道拿起電話:“喂,我就是李政道。”對方告訴他,一個小時後,毛澤東在中南海要接見他。

李政道走進毛澤東的書房,毛澤東面帶微笑從沙發上慢慢站起來,伸出溫暖有力的大手,歡迎李政道的到來。

毛澤東對物質世界的變化非常關心,他首先發問:“什麼是物理學中的對稱?”李政道沉思了一下毛澤東提問的確切含義,而後略帶拘謹地說:“根據《韋氏大辭典》的解釋,‘對稱’意為‘對比相稱’,或由‘這種均衡比例產生的狀態美’。”毛澤東覺得這種解釋似有靜態含義,而事物的本質在於運動,既然‘對稱’概念在物理學中竟如此重要,所以希望聽聽李政道的意見。

李政道略一沉吟,隨即拿起茶幾上的本子和鉛筆,把鉛筆放在本子上,抬起本子的一端,鉛筆就向毛澤東那邊滾去,然後又抬起另一端,鉛筆又滾回自己這邊。“整個過程是對稱的,鋼筆始終都在運動。”李政道邊演示,邊講解,毛澤東對此十分滿意。

毛澤東很遺憾自己沒有時間研究自然科學,但是他還清楚地記得自己年輕時讀過生物學家湯姆遜所著的那套《科學大綱》,這套書給他留下的印象很深。李政道離開北京時,毛澤東特地派人送來了贈禮,這是一套有毛澤東親筆簽名的1923年版湯姆遜著的《科學大綱》。

他為中國的科學與教育發展作出重大貢獻

文革結束後,祖國大陸迎來改革開放的春天,大學教育剛剛恢復,而科研領域百廢待興,亟需各類高端人才。

李政道教授經多方籌劃,於1979年提出“中美聯合招考研究生”(CUSPEA)計劃,這是李政道教授以自己在美國科學教育界的巨大聲望和影響力,促成美國最好的80余所大學招收中國優秀學生深造的特殊人才培養計劃,所招收的中國研究生的學費、食宿等相關費用均由美國校方無償提供。該項計劃從1979年開始實施,每年招收一百名研究生,10年間共為中國培養了一千名高端科研人才。

基於對基礎科學研究重大意義的深刻了解和認識,李政道教授對中國基礎科學研究的發展非常關注。為此,他向中國領導人建議設立中國博士後制度,完善自然科學基金制度,並幫助中國建造了世界一流水平的北京正負電子對撞機,創辦了中國高等科學技術中心……為促進中國科學與教育的發展,李政道教授嘔心瀝血,不遺余力,對此做出了重要貢獻,也贏得了中國領導人的高度評價與國人的贊譽。

2001年11月24日清晨,從美國各地趕來的原CUSPEA學子及美國科學教育界的專家、學者近二百人,踏著秋雨灑淨的紅磚路,走進哥倫比亞大學普平大樓,舉行為期兩天的學術研討,以此慶賀李政道教授75歲華誕。

在這座對世界物理學界有著特殊意義的大樓裡,原CUSPEA學子們向恩師和來賓報告了自己的最新科研成果,而來自耶魯大學、紐約大學、華盛頓大學等名校的專家、教授們則在各自的學術報告後,異口同聲贊揚李政道教授在物理學上的科學成就,以及他對中美科學教育交流所做出的重大貢獻。最後,李政道教授作了論“物”與“道”相輔相成的辯證關系的學術報告,深獲與會嘉賓好評。

25日傍晚,主辦此次學術研討會的海外華人物理學會、哥倫比亞大學和國際華人科技工商協會隆重舉辦李政道75歲生日晚宴。燈火輝煌、美輪美奐的宴會大廳裡,擺放著中國駐聯合國代表團、中國駐紐約總領事張宏喜、中國教育部部長陳至立、科技部部長徐冠華、中國科學院院長路甬祥致送的花籃。當身穿深色西服的李政道走進宴會廳時,聯合國副秘書長陳健、中國駐紐約總領事張宏喜,以及上海復旦大學研究生院院長周魯衛等熱烈歡迎他的到來。

就在這一天,李政道教授還收到時任中國國務院副總理溫家寶、教育部長陳至立、人事部長張學忠、中國科協主席周光召、中國駐美大使楊潔篪和北大、清華、復旦大學等國內名校負責人的賀信、賀電。

每次回國總要來到愛妻墓前

1996年11月29日是個冰冷的日子,就在這一天,病魔吞噬了秦惠莙的生命。剛剛過完70歲生日的李政道失去了相伴近半個世紀的愛妻和助手,陷入極大的悲痛和無盡的思念之中。

他們的愛情故事發生在上世紀四十年代末,當時李政道還是美國芝加哥大學的研究生,而秦惠莙則是美國堪薩斯州聖瑪麗學院的學生。1948年的一次偶然相遇,催生了他們其後的愛情佳話。

1950年6月,李政道與秦惠莙喜結連理,從此倆人相濡以沫,共經風雨,譜寫了許多動人的愛情篇章。秦惠莙深深理解李政道和他所獻身的科學事業,為此,她放棄了自己的一切,挑起照顧李政道和撫養兩個幼子的全部重擔,而當李政道置身頻繁的學術活動和社交往來時,她則是最佳助手,細心、妥善地安排好一切繁雜的事務。的確,李政道成功的背後,有著秦惠 忙碌的身影、太多的付出和對丈夫深深的摯愛。

在悲痛的日子裡,李政道和家人開了個“家庭會議”。他宣布,為了實現惠莙的遺願,准備設立“秦惠莙李政道中國大學生見習進修基金”,即“莙政基金”,專門資助祖國優秀的大學本科生利用假期見習科學研究,與科學家直接接觸,基金經費則來自他和惠莙的全部私人積蓄。

1998年1月,“莙政基金”成立儀式在北京舉行,時任國務院副總理的溫家寶,以及宋平、周光召、路甬祥、陳至立、朱光亞、錢偉長等有關方面負責人出席了儀式。溫家寶在講話中高度贊揚了李政道教授和他已故夫人秦惠莙女士竭力為祖國科學、教育事業努力作貢獻的精神。在成立儀式上,還宣讀了時任國務院總理的朱镕基的親筆賀信,信中對李政道夫婦二十年來為祖國科學、教育事業所作出的貢獻給予了高度評價。

回到美國後,李政道教授把朱镕基的親筆賀信放在夫人的遺像前,而夫人的遺像和小小的靈位就安置在他的床頭。他要告慰夫人的是,她生前的最後遺願在中國政府的支持下,正在祖國大陸的幾所大學積極、認真地推進和落實。

近10年來,該基金資助活動有聲有色,平均每年有二百人參與,且成果突出,深受大學生的歡迎。而從2001年起,更吸收了台灣新竹清華大學的加入,實現了海峽兩岸大學本科生的相互交流。近幾年,北京大學、復旦大學等名校則將該基金計劃從自然科學進一步擴展到人文科學與社會科學領域,一批批頗有科研才能、亦富創新精神的青年學者正從中不斷湧現。

已屆耄耋之年的李政道教授每年回國,總要到蘇州太湖之濱的愛妻墓前憑吊。他深情地站在墓前,默默向她講述:近年來,他在誇克等離子體研究的新進展,對高溫超導波色子特性的研究,以及對世界著名難題“薛定諤方程”的求解情況。當然,他也會向愛妻傾訴,“莙政”基金計劃中一個又一個感人的小故事。在那一刻,他分明感覺到自己的心和她的心重新融到了一起,就像她依然活著一樣。

作者簡介

王學信,1947年生於北京,初中就讀北師大一附中,高中保送北師大二附中文科試驗班。1965年高二參加高考,成績為北京考區文科第一名,因錯定家庭出身被北大中文系拒收,留校復讀。1968年赴雲南生產建設兵團。1977年高考以雲南省文科第一名考入北京師范大學中文系。畢業後調入國務院僑辦,先後任職《華聲報》《海內與海外》。現旅居加拿大蒙特利爾。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

- 被宋美齡拋棄的將門千金 與楊振寧相伴53年

- 翁帆前夫身份曝光品行遠不如楊教授 還好脫身了

- 溫哥華資深貸款專家 解決貸款需求

- 女星虞書欣父親被指"侵吞國有資產15億""官商勾結",代理律所發文!新余鋼鐵集團回應

- "卷"不動了 中產選擇移居馬來西亞

-

- 賈斯汀·比伯破產了? 這位巨星究竟經歷了什麼?

- 加國聯邦自由黨又丟一席 組建多數政府還有戲嗎

- 連央視都看好的《藏海傳》,卻被觀眾"棄劇",主角演技差遭批判

- 卡尼兌現承諾 第一步要為中產減稅

- 薄熙來和谷開來獄中離婚 兩人同時丟下一句話

- 這不收小費咖啡館開業兩天就賺1萬

-

- 懵 溫村這裡居民想續租交百萬稅款

- 離譜!新能源汽車維修成了高危職業

- 美越貿易談判之際 越南豪送川普集團15億美元

- 雨天還開飛車?溫村汽車翻了底朝天

- 納奈莫一游 美國護士想舉家搬到BC

- 中國出口稀土需填寫最終用戶,進一步封堵漏洞

-

- 比他哥更慘!辛瓦爾弟弟被鑽地彈送入地獄

- 中國兩兄弟搭橡皮艇偷渡台灣成功

- 溫哥華貸款經紀 解決各類疑難貸款

- "我的房子,寧可空著也不租給老人"...

- 加國這社區頗發:勒索不成慘遭槍殺

- 美公開現場照 何立峰小心翼翼"落後半個身位"

-

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見