-

日期: 2023-12-15 | 來源: 一條 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

金恩京是一位內科醫生,

2006年,她的母親因為阿爾茨海默症過世。

“我反思照顧母親的這7年,

我並不是一個好的照護者。”

當時中國的認知症照護理念,

還停留在定時給藥、身體照料的階段,

後來她前往日本、瑞典學習,

於2017年,

在北京開辦了中國第一家

專門針對認知症老人的公寓。

▲

在這裡,老人可以按照喜好布置自己的臥室,甚至把喜歡的家具、照片都放進來

和一般養老院不同,

這裡采用“緩和照料”和“group home”的模式。

具體來說,

是要讓老人感覺,依然生活在自己家,

所以院內沒有設置扶手,

老人可以用喜歡的家具布置臥室,

可以上下樓去其他樓層串門,

護工也沒有統一制服。

為了營造了一個社會化氛圍,

老人可以玩成人撲克游戲,

做手工“賺錢”買日用品,

還能在咖啡館做服務員,

延續原本的生活狀態。

金恩京堅持以“人”為中心的理念,

“他們首先是一個大大的人,

只是得了一個小小的病。”

編輯:張雅蘭

責編:倪楚嬌

法國藝術家Anide,多件抽象繪畫原作上線,點擊一條藝術APP或小程序購藏

▲

金恩京

我是60後,在國內做了6年多內科醫生。後來之所以開始針對認知症的研究,並且在2017年開辦中國第一家“認知症老年公寓”,主要是因為我的母親。

我母親患認知症特別早,是在她64歲的時候,那時候是1999年,我才剛過30歲。所以對我來說,實在很難接受。

她一開始是找不到回家的路,或者忙活一早上只能做出一道菜,然後反反復復地問同一個問題……一開始我不喜歡往“那個方向”去想,畢竟她年紀還不大,但幾個月以後,母親就確診了阿爾茲海默症。

我母親身材很嬌小,是個知識分子,平時幹幹淨淨的,特別優雅。我總是覺得她特別能幹,印象裡她做飯很好吃,還會給我做好看的裙子……但得了病以後,她弄得到處是大小便,也非常暴躁,出現暴力傾向,會打保姆,焦慮的時候也會打我父親,保姆經常向我投訴。

我們最初也覺得親情的陪伴很重要,所以我當時經常從日本飛回來看她。每次回來都能感覺到,她的認知能力又下降了一些,速度很快。

後來實在沒辦法,我們還將母親送到精神病院,因為症狀不緩解,醫院裡用了大量的精神類藥物,沒想到她認知能力下降得更快了,我們又把她接回家。如此反反復復,我們一家人生活質量都非常差了。

現在回想起來,我不是一個好的照護者。母親做飯慢,我總會忍不住催促,我好像沒有那麼大耐心和她完成一件事,她總是誠惶誠恐地看著我。現在想想,我知道我的表情是不對的,我希望她好,又控制不了自己。每次我要走,看到她站在門口送我,我真的會痛哭流涕。

我母親的病情是按照“教科書”般的方式進展的,不會說話、不會走路……2006年,在患病7年後,母親去世了。

我開始反思自己,即使作為醫生,我對這個疾病的後續發展也認識不足,我從沒想過這個疾病,還有醫療方法以外的解決方案。

▲

2007年,金恩京在哈佛大學和同事的合影

後來一直到2008年,我有機會去日本當地專門針對認知症的養老機構考察。當年的日本,已經有270萬的認知症老人,社會也面臨巨大的照護壓力。

我記得很清楚,那是一個周六的早晨,那家機構裡有一個小小的咖啡廳,陽光灑進來,那些老人戴著首飾,喝著咖啡,女性都化了妝,穿著漂亮的裙子,會主動和我打招呼。那時候我才知道,原來認知症患者也可以這樣體面,有尊嚴地走完一生。

其實日本的認知症照護理念和體系是向瑞典學習的。起初,瑞典和我們一樣,覺得得了認知症就要嚴加看管,按時給精神類藥物,失能老人就要兩個小時一翻身……後來發現,認知症患者對環境很敏感,陌生的環境只會讓他們的情況越來越嚴重,後來慢慢引入“緩和照護”的理念。

▲

2007年,金恩京和認知症公寓裡的老人

80年代,瑞典最早建成了世界上專門針對認知症老人的機構,那也是“group home”的雛形。當地政府建了一棟二層的小樓,裡面有客廳、餐廳、臥室,和尋常的家沒有區別,認知症老人在裡面生活,裡面的護工也不會穿統一的制服,穿平常的衣服。

老人依然有正常的生活節奏,可以做家務、做飯、喝點紅酒、正常過節日……就是以人為中心,注重老人生活的延續,重視老人殘存的生理功能。

那也成了重要的契機。讓我萌生了回國做認知症老年公寓的想法。

2017年,我在北京創立了中國第一家“認知症老年公寓”。

這棟小樓沿襲了瑞典認知症機構的主要形態,每一層是一個Unit(單元),一共有4層樓,就是4個Unit,裡面大致的布局都一樣。有臥室、客廳、餐廳、還有圖書角、活動室,老人們可以自由活動,沒有任何限制。

可以理解成,就是一個大一點的家。雖然每個單元裡的格局大致一樣,但是每個老人自己的臥室都是不一樣的。就像我們平時住的小區,上下樓看起來一樣,但你自己家想怎麼布置都可以,老人就可以像串門一樣,去別的單元裡走一走。

▲

在這裡,老人可以按照喜好布置自己的臥室

在老人臥室,除了床和衣櫃,他們可以把任何自己想帶的東西放進來,比如喜歡的家具,老照片,還有布娃娃……他們可以把臥室布置成任何他們喜歡的樣子,還有些老人把自己家裡的風扇、冰箱都搬過來了,和他們家裡一樣。

現在,這家公寓已經住了近90位老人。每個老人都被家人照護過一段時間,最後是實在照顧不了或者受不了才送到這裡。

我記得一個40多歲的男性,他照顧母親很多年,後來實在沒辦法,將母親送到這裡。他坐著和我講母親的情況,還沒開口說話,先開始掉眼淚。一邊說話,手一邊抖,而且因為照顧母親,他那時候是重度焦慮,每天必須吃藥。他甚至已經不敢看自己母親,特別害怕她,到了這麼地步。

送來之後,他偶爾也會來探望,但每次也只是問問護工母親的情況,大家勸他留下來和母親見見面,他都很抗拒,找個理由就離開了。幾個月後,他母親的狀況有些些許好轉,他才願意和母親見面。這樣的家屬並不是個例。

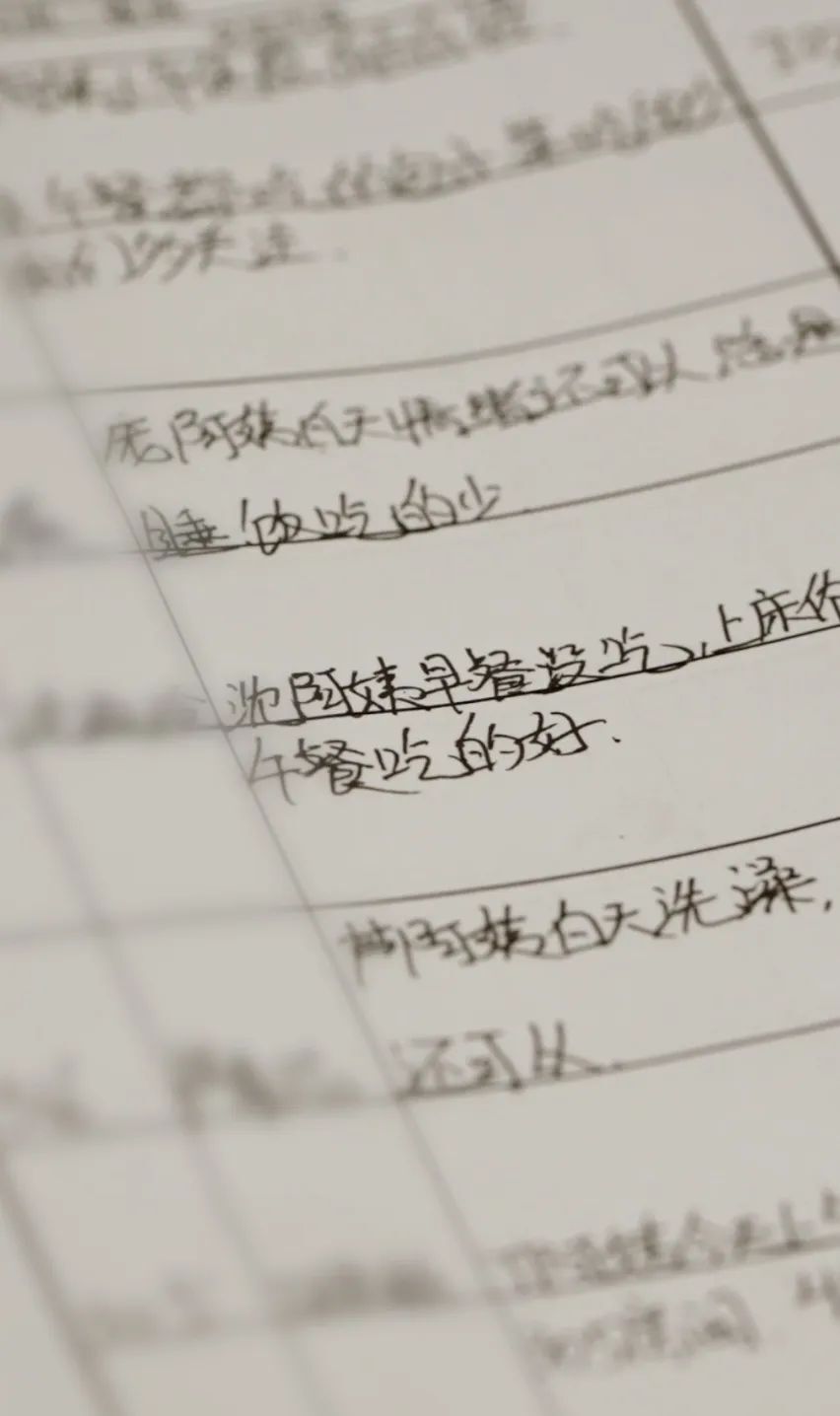

▲

護工每天都要記錄老人的具體情況,具體到洗澡時間,早午餐吃了多少

對我們來說,照護壓力也是很大的。

曾經有一個90歲的老人,家人給他請了4個保姆,有白班、夜班,還有負責做飯的、陪著散步的,但老人脾氣暴躁,晚上不睡覺、白天亂跑,4個人還是照顧不過來。

到了公寓裡,也是整晚在走廊裡大喊大叫,我和團隊開了好幾次會,每晚都記錄老人的情況。因為他曾是大學教授,就給他營造了一個他喜歡的讀書環境,不強行幹預他的行為,幾個月以後,情況才緩和。

我們一直特別堅持不要把他們當病人,不要太刻意。我們覺得一個好的空間環境非常重要,這也是建築療法,用設計,不經意地緩解老人的焦慮。

▲

公共空間

▲

窗簾和壁紙都采用的相對飽和的顏色,並且每個空間都有區分,幫助老人記住自己的所在位置

所以在建築細節上,我們花了很多心思。

因為認知症老人的視覺空間也會出現問題,所以在公寓裡,客廳、餐廳、臥室的窗簾顏色都不一樣,這是為了方便老人識別空間,老人可以通過色彩的不通,知道自己現在具體在哪裡。這樣並不是很刻意,“因為你記憶不好,我特意為你做什麼”,我覺得這樣反而對他們是負擔。

但臥室的門幾乎都是一樣的,有些老人已經不太認得門上自己的名字,為了讓老人記住自己的臥室在哪裡,起初也想過給每個老人門口放置了一個“記憶盒子”,讓老人在裡面放置自己喜歡的東西。但是後來發現,因為這些老人都經歷了5、60年代,喜歡的東西也非常雷同。比如軍綠色的書包、帶著標語的白色水缸。

後來我們就在走廊兩側貼上了不同顏色的壁紙,至少老人可以判斷自己的“家”到底在左側還是右側。

在走廊裡,兩側也沒有扶手。在傳統的養老機構,為了防止老人跌倒,扶手是“標配”。但我覺得,扶手延伸到房間門口,總會出現斷開的部分,老人如果習慣了依賴扶手,就會對斷端產生恐懼和焦慮感,不敢再往前邁步。而且在我們自己家裡,也不可能設置扶手,那種感覺太像一個機構或者醫院了。

我們會通過其他方式幫助老人減少跌倒風險,幫助他們鍛煉身體功能、平衡能力,代替傳統的那種方式。

▲

家屬和老人在一起

老人一旦患了認知症,我們就特別容易把他當病人,就盯著他的病了,其實他們的情感非常豐富,依然有情感需求的。

林芳的父親今年70歲了,得阿爾茲海默症後,一直是林芳的母親照顧,不久前,林芳的母親也去世了。家人沒辦法,只能將他送進來。

最近一段時間,他有些暴躁,經常在公寓門外徘徊,也試圖拉動大門出去。他也不願意親近任何人。

因為以前當過兵,他步子邁得很大很穩健,護工也拿他沒辦法,但也不會過分幹涉他,看到他焦急地往門口走,就像鄰居一樣和他隨意地打招呼:林叔,你要去哪兒啊?他會一直說想去望京。

其實是因為,他老伴在生前總是會帶他去那裡逛街,所以對他來說,找到“望京”,也就能找到老伴。

▲

王奶奶和魯爺爺

為了照顧患病的老伴,有些健康的老人也會選擇住進來。比如王奶奶和魯爺爺,魯叔已經91歲,精力體力跟不上,3年前,他們從重慶來到北京,女兒照顧。王奶奶住進來以後,魯爺爺也搬了進來。

王奶奶喜歡靜坐,不喜歡集體活動,魯爺爺就在一旁陪著。兩個人無論去哪裡,做什麼都是手牽手。他會向別人驕傲地介紹自己的老伴:曾經是優秀的運動員,還在報紙上發表了很多文章。

他佩服她,也替老伴覺得委屈,一個有過那麼多貢獻的人,現在怎麼就生病了?他挺難過的。但魯爺爺也知道老伴還有感情,因為她認得自己,也依賴自己。

我經常會和大家強調,無論他們是不是得了認知症,他們始終有和我們一樣的情感需求,是有血有肉的人。

我清楚,無論這裡的照料多麼專業細致,也代替不了親人的愛。所以這裡很開放,不需要預約,不需要打招呼,任何人任何時候都能輕松地走進這裡,家屬就像是回娘家,很隨意的。

但就算家屬把老人送進來,他們依然很焦慮,比如很多問題可能稀松平常,老人的睡眠不太好,他們會覺得出了大問題,是不是要配更好的藥。

這種焦慮也會變成一種愧疚。他們覺得他們的父母是世界上最難弄的,完全沒轍,同時又很掛念,把自己困在傳統的思維裡,覺得自己是不孝順的。

後來,我和家屬一起創建了“海馬記憶工作坊”,每周3次,只要家屬有空,就可以來這裡陪老人一起做手工、刺繡、寫書法……這樣父母被陪伴了,孩子也可以比較安心地去過自己的生活。

我希望家屬是父母生命最後的親歷者,而不是旁觀者。

▲

新的房山老年公寓,設有咖啡廳和酒吧吧台,空間和社會融合在一起

認知症老人會面臨認知能力的緩慢退化,他們的記憶力、計算能力都會下降。他們需要鍛煉。但我和很多症狀比較輕的老人聊過天,他們其實特別害怕別人覺得他不行,不願意跟他玩,所以也就不愛社交了。

後來,我們從國外引入了“21點撲克牌”游戲。因為人都有勝負欲,這可以激發老人,讓他參與進來。游戲裡面老人可以和周圍的人交流,也可以通過計算鍛煉認知。

其實做這個游戲也是一個老人給我的啟發。原來有一個認知症老人,他以前是一個大學的數學系教授,有一次我拿了一個小學生計算題的本子,我說教授,你過來算一下。老人原本非常溫和,看到那些題後突然開始罵人,他特別生氣,把本子摔在桌子上說,這就是個傻子的東西。

後來他一直特別暴躁,好幾天都不能無法緩解。那時候我才意識到問題,我們原本是好意,但對他來說,這是一種侮辱。

21點游戲裡面,我們不會問具體的加減法,而是發牌就會問,你看看你的牌,想想離21點還差幾?誘導他計算,他算得慢一些也沒關系,我們等他。而且因為這是個游戲,不是考試,算錯了也沒關系,老人是特別放松的。

▲

老人們坐在一起玩撥音琴

此外,為了讓認知症老人獲得成就感,我也引入了音樂療法。

那是一種類似吉他、但是琴弦簡化了的琴。我們用不同的顏色把樂譜標注出來,老人跟著撥動不同的弦,就能奏出不同的音樂,這些都是“工具”,就算他完全不會樂器也能很快彈起來,他會覺得自己還可以,會有信心。

今年,我還在北京房山開始運營另一家老年公寓。特意選擇了一個金融園區,旁邊就是年輕人的辦公空間,在大廳一樓開設了咖啡廳和一個酒吧吧台。希望整個空間能和社會融在一起。

年輕人能不經意就走進老人生活的空間裡,老人也可以參與到咖啡廳和酒吧的運營當中,他們可以做一些簡單的工作,收錢、當服務員,甚至把美式和卡布奇諾端錯了……這些都沒關系。

老人們有時間也可以坐著喝杯紅酒,和客人講講自己年輕時的故事,讓他們時刻感覺到,自己依然是社會中的一員。

▲

每個月都會開一次跳蚤市場,老人可以購物

▲

老人可以用代金券購物

在“海馬記憶工作坊”,老人手工制作了很多環保包,我們會捐贈給了希望小學,收到包的孩子會寫信給老人,老人也會覺得,自己還能夠幫助別人,90歲還可以是納稅人,不光是被照顧者,他們還是一個對社會有用的人。

有時候老人也會問我,做了那麼多環保包,都跑去哪裡了?為什麼沒有錢?後來我決定給老人們“開工資”,也就是“代金券”。每個月會在公寓大廳裡辦超市或者“跳蚤市場”,賣一些香皂、牙刷、小食品。

老人都非常投入,他們會拉著自己的孩子驕傲地說:“你想要什麼,我來給你買。”有時候也會和工作人員討價還價,“你看最後剩不多了,能不能給我便宜一些?”其實這也是我想要為老人營造的氛圍,因為這就是他們曾經的日常生活,這也是在延續他們社會化的一部分。

我們不可否認認知症是一種疾病,但面對疾病,我們首先要看到它背後“大大的人”,他們只是得了一個小小的病。他們不會的有很多,也會忘記很多,但我們也不是什麼都會,我們也會忘記。但我們可以幫助他,尊重他,成為他記憶的一部分,這樣就足夠了。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

- 陳奕迅因新冠並發症離世?陳奕迅回應了,爆料博主更多劣跡被扒!

- Emma拿到頂校offer和獎學金,老母親終於放心了

- 藏海傳劇情快伏筆多,成長故事吸睛,遺憾權謀線略簡單

- 豪華摩天大樓危險 超富業主告上庭

- 溫哥華附近島嶼小木屋 比公寓便宜

-

- 正午陽光出品的10大巔峰劇,《琅琊榜》僅排第三,榜首實至名歸

- 大溫新公寓市場目前情況 一定要知

- 溫哥華牙醫診所 經驗豐富服務全面

- 劉亦菲母親劉曉莉:66歲單身也幸福

- 驚!本拿比女子在後院與山貓面對面

- 加國聯邦自由黨又丟一席 組建多數政府還有戲嗎

-

- 交易詭才:在中東,看到了川普的偉大

- 美越貿易談判之際 越南豪送川普集團15億美元

- 中國解禁中東力挺,波音股價飆升50%成大贏家

- 心疼大S!汪小菲二婚奢華一目了然

- 反轉了!卡尼稱秋季提交聯邦預算

- 這省新推小費法 民眾期望全加實行

-

- 蘭裡地產專家 多年蘭裡地產經驗

- 中國兩兄弟搭橡皮艇偷渡台灣成功

- 加國移的民!78歲老頭涉嫌性侵幼女

- 葉童,有著張揚的生命力和灑脫的帥性,乘風破浪正當時 | 二湘空間

- 中國工廠"電話被打爆" 美國客戶急瘋了

- 俄需要達成怎樣的特別軍事行動結果?普京回應

-

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見