-

日期: 2024-04-05 | 來源: 谷雨星球 | 有0人參與評論 | 專欄: 哈佛 | 字體: 小 中 大上周美本申請密集放榜,至今媽媽群都十分熱鬧,搜集著成功案例。我曾見過一位媽媽的私藏,信息覆蓋面之全,令人咂舌,具體到標化成績、參加了哪個夏校、競賽獲獎列表等等,細致程度堪比資深顧問。這一行為背後的潛在邏輯很明顯:只要數據夠多,維度夠全,就能拆解出名校招生的招術。下一步就是將真經傳給孩子,猛下功夫,定能練成神功,拿下名校offer。

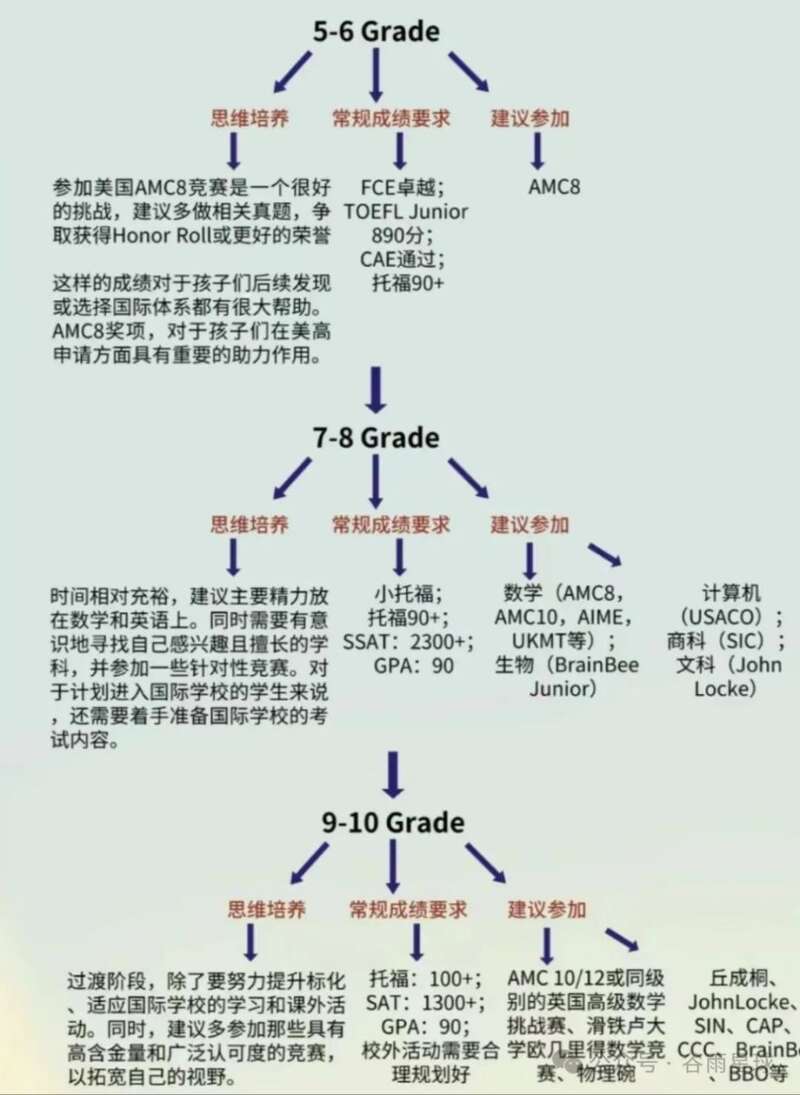

■一份網傳的爬藤路線圖

但吊詭的是,美本申請圈積累了這麼多年成功經驗,仍沒能出現什麼一統江湖的武林秘籍。那些上岸成功的孩子,自己說起來也連顧問口中頭頭是道「六邊形戰士」是哪六邊都搞不清。美本申請玄麼?為何卷王們屢屢失手?打醉拳的普娃卻逆襲了?今天的分享人梁綺涵提供了另一種高階解讀。她從大山裡一路走到哈佛,曾輔助哈佛招生辦審閱文書,擔任過波士頓(专题)大學的老師,也曾是魔都知名國際學校的創校成員。做顧問7年以來,在互聯網思維下,她發現越來越多優秀孩子被困於「爬藤算法」裡,成為追逐名校路上的犧牲品。

「火星人」做莊的賭局當年拿到哈佛offer後,梁綺涵著實興奮過一陣子,而後卻被一重疑問困擾:為什麼是我?她從小生活在大山裡,是阿美族原住民,小學才被父母帶到城市生活。大學裡一直是年級第一,托福將近滿分,最後拿到了最高榮譽校長獎,提前一年畢業,已經是一枚超級學霸。但申請哈佛時,她還是不太自信,畢竟這座山實在太高了。拿到錄取後,在周圍牛人的環繞下,她更是疑惑自己被錄取的原因。有一天,她忍不住問教授:「是因為標化成績麼?」「在綜合學術表現類別打分裡,你只達到了平均分。如果一定要歸因,可能看到了你對教育的使命感」。教授灑的雞湯讓她一下就被擊中了。

■梁老師在哈佛

她在文書裡分享了許多「不堪」的經歷:小學插班時因為成績倒數,而被老師懲罰站在講台邊上聽課,從很小就開始思考「教育者是如何作惡」;大學選專業時,拿到了進醫學院的分數,卻又忤逆父母之意,報考教育學;實習回到山裡支教時發現,教師們大多「表演上課」,孩子們依舊缺乏實質成長;快畢業時,她因此放棄找工作,出國深造讀教育,令父母失望透頂。

原來,那些矛盾、沖突和挫折都不是「錯誤」,那些觀察、反思和行為也不是浪費,而是指路哈佛乃至人生的重要引力。如果不是教授解答,她可能會將這封offer歸結於「我是尖子生」、「我托福滿分」、「我各科拿了a+」。畢竟,這就是她獲得的全部規訓:如何做個好學生,如何在激烈競爭中拿下稀缺資源。但是,名校不看重這些,甚至有時還會失效。

■早在2014 年,紐約(专题)時報就提出了藤校樂透彩這個詞,還有教授寫了本書,模擬了藤校的錄取規律——如同進入了賭場找規律一般難猜。

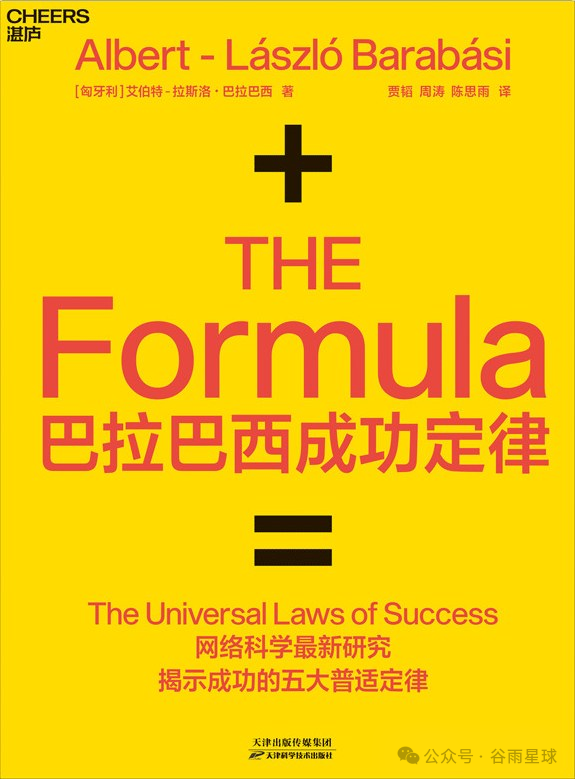

美國傑出物理學家巴拉巴西,就講述過孩子爬藤規劃的失靈故事。孩子高一就學了4門AP、拔尖的GPA;十年級暑假,孩子在MIT研究室渡過;十一年級暑假,孩子在哈佛參加教授科研項目;除此之外,他還是校報編輯和游泳隊成員。然而,孩子卻在申請中全面潰敗,被斯坦福等一眾名校「全聚德」。後來,巴拉巴西寫了一本專門用科學和數據研究成功的書,發現了真相:「成功與標化高分、與拿到名校offer之間並無直接的內在聯系,反而是孩子本身的能力表現驅動成功」。

■不同於其他研究成功的書,這本書裡有充分的理論和研究,結論也有很強的實操性這一點,這梁綺涵從業七年的一手觀察不謀而合,她創辦的「拜雅學會」輔導了上百名孩子,無一例外申請上美國TOP40學校,其中不乏頂級名校,但她幾乎從不願意總結某個「爬藤公式」。她引用了來自《The Early Admissions Game》的一個絕佳比喻:美本申請就像參加一場「火星人」做莊的賭局。上桌者知道自己的目標就是贏,但大學招生官就是火星人一樣,根本無法溝通,不告訴你規則,因此上桌者只好去先看別桌怎麼玩,並且像模像樣的歸納了一些規律,總結了一些趨勢。結果等親自上桌的時候,上一盤推導的結果全部失效。這不就很像每年的發榜趨勢分析嗎?

然而,在這樣鋪天蓋地的趨勢總結下,家長們就想把自己孩子往規律裡套,不少孩子在一剛開始就會認為是「棄子」,被排除在好學校之外———標化普通、活動不出彩、甚至有過失敗經驗。然而,梁綺涵卻相信這樣的孩子能「賭」贏,為什麼呢?

一個「棄子」的MIT逆襲路

Alan的故事或許能解答上面的疑問。在梁綺涵輔導過的孩子裡,他尤為特別。他是2021年上海唯一一枚MIT本科錄取得主,且來自體制內。准備出國事宜時,Alan雖已拿到國內一所 985高校的保送,但活動列表幾乎為零,也沒有任何亮眼的國際競賽成績,而他的目標是MIT 最好的計算機專業。執行力極強的他整理出一份表格,統計了歷屆MIT 錄取中國學生的戰績、GPA、活動和競賽成績等,並帶著這份表格走訪了不少顧問機構,得到的結果卻是出奇一致:你都知道沒勝算(电视剧)了,要不然,還是放棄?

■MIT招生網站,有很多學生發帖子,也有申請所需的資訊和資源

「我該放棄麼?」Alan走訪到拜雅後,把這個問題拋給了梁綺涵。她沒有立即回答,而是反問了孩子幾個關鍵問題:如果你去參加IMO能拿到怎樣的名次?如果沒有去刷國際競賽的獎項,時間會用來做什麼?為什麼想申請計算機專業?聊完之後她才發現,這個沒有競賽成績的孩子卻極有天分,對計算機專業的熱愛(电视剧)也已超出紙面,思想成熟度更是甩出同齡人一大截。Alan偏科,但他卻不「卷」,拿到的成績都是憑能力,而非刷題。他還積極活躍在GitHub平台上,開發了不少實用小程序,開源代碼獲得不少關注,還是不少計算機社團的重要開發者。■GitHub是一個開發人員最喜歡的社區,可以互相交流技術信息和共享代碼對於那些被認為是申請MIT必備的競賽成績,Alan不是沒想過去拼,也嘗試刷過題。「但如果我知道IMO只能拿到銀獎,而且刷題過程沒有一點收獲,還有浪費時間的必要麼?」如果無法在既有游戲裡成為前1%,就把自己已成為1%的部分充分展現出來。梁綺涵的哈佛經驗告訴她,即便是MIT,也不會拒絕一個有天分,而沒有競賽成績的計算機狂熱愛好者。在輔導Alan的後續過程中,梁綺涵避免了一些常規路徑,在夏校申請上也增加了類似SPARC這樣的小眾項目。不是因為該項目含金量高出多少,而是更符合Alan的哲學氣質。最難的是,如何讓一個沉浸在自己世界裡的偏科少年跳出來,學會挖掘自身亮點,學會向外界表達。為此,梁綺涵跟Alan達成了一個共識,每次溝通,無論是學術,還是探討課外活動,都要用大白話,而不是專業詞匯。招生官可能並沒有計算機背景,如果能讓普通人聽懂,才能打動人。這麼一路不走尋常路的打法,讓Alan最終收獲夢校offer。梁綺涵評價,自己當年也好像在豪賭。「我想實驗的是,讓孩子完完全全做自己到底能不能走通」。

■SPARC是針對高中生是頂級夏校,全名應用邏輯與認知暑期項目,坐標加州(专题),學費全免,課程涵蓋因果建模、概率、博弈論、認知科學等各種主題。

算法下,真誠才是必殺技梁綺涵豪賭的底氣,最早可以追溯到一次偶然的「莊家體驗」。當年在哈佛讀研時,她參加過本科招生的篩選,在已有的10份材料裡,挑出兩份數學方向的學生。但看到10份材料後,她徹底懵了,幾乎都是IMO獎牌,金獎、銀獎還有跳級生,有些還有音樂特長。無奈之下,她向導師求助:都這麼優秀,到底怎麼選呢?導師這麼回答了她:能走到最後篩選階段,一定都是頂級選手,但我們應該挑選更適合哈佛,更有潛力的學生。他/她的材料或許並不完美,但一定真實,你甚至能看到這個人的未來,會在哈佛如魚得水。真實要比優秀更「有用」,這正是讓梁綺涵堅信Alan能追到夢校的底氣。

有了做莊收獲,美本申請就好像換了一種玩法。

被催熟的尖子生失手,不是因為不優秀,而是好得「不真實」。成績、活動和文書內容割裂,導致招生官只看到一堆材料,但看不到做出這些成績的人到底是誰,自然給不出offer。更進一步,真實要如何體現,才能讓招生官確認是「有潛力成功」的人?梁綺涵在過往成功申請者身上看了三個共同點:展現熱情 Passion:他們無一例外做自己喜歡的事 ;

抗挫折能力 Resilience:即使遭遇失敗,也能把經歷看作是故事 ;

邏輯思維 Critical thinking:他們常常思考為什麼做,而不是無腦跟風卷。

即便還沒有拿下出彩的成績,只要活動和文書中能體現「思考」,哪怕是由失敗獲得的成長,依然能被看見。

■被紐大錄取的拜雅學生Charlotte,在文書營分享自己與拖延症長期斗爭後,如何頭腦清晰地規劃生活和學習

今年在早申階段被Wellesley College錄取的Gigi就是一個典型案例。她幾乎被當年申請的所有美高拒絕,最後去了一所名不見經轉的教會學校。學校以理工科見長,但她偏偏愛好文科,成績也不過排前30%。此外,校內活動能提供的資源也非常普通。糟糕的是,她競選學生會、籃球隊,還有一些社團組織無一入選。開局就是一手爛牌,但這就是全部了麼?並不。深入了解後梁綺涵發現,Gigi有著非常強大的復原能力,面對這些「失敗」,她最多低落一天,就立馬復原,繼續嘗試更多領域。她甚至在競選學生會失敗後,依舊做成了自己想幹的事——在校內成立一個國際學生互助學習小組,並且得到了多位教師的幫助。她把這些經歷寫在了申請Wellesley的文書裡,在與招生官面試時,甚至把對方逗樂了:「你可真是天不怕地不怕啊!」如此有生命力的候選人,放在什麼環境裡都能活得出彩,這樣的孩子只要用力讓招生官看見,就一定能讓人眼一亮。

「真誠就是必殺技」為什麼能一而再再而三的成功?也正因為跳出了算法,讓孩子在系統裡也敢於做一個活生生的人:名校招生的眼光極其犀利,如果你把爬進去視作唯一目標,委曲求全地配合它、討好它,求它施舍,它反倒不在意。超越申請目標,將它視作成就自己的工具,反倒更受名校眷顧。「名校也喜歡看有能力的人畫餅。看,我以後是要成大事的人,你要不也賭我一把?」具體到實踐中,如何挖掘學生亮點,如何引導他們認識自己,找到夢想和人生目標,在大環境下不被裹挾,如何呈現最真實的形象給招生官,這裡的每一個發問都能拆解成更為務實的助攻。「我們想做的,就是讓學生不過早被否定,想辦法讓他們被看見。」

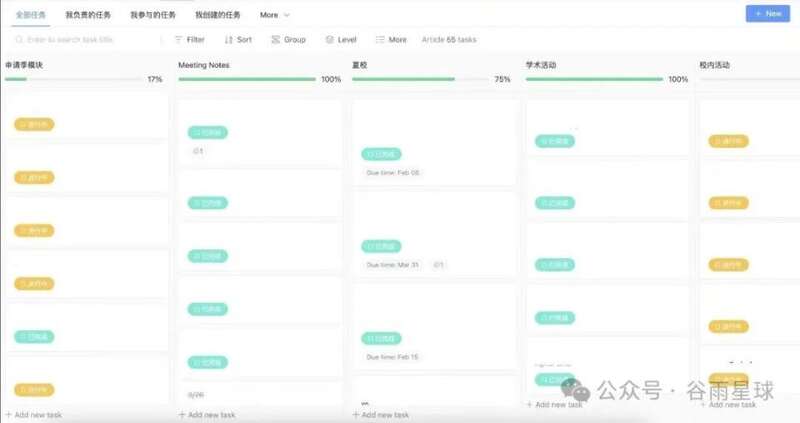

■拜雅老師研發的一套申請管理系統Worktile,分板塊羅列事務(比如夏校、活動、競賽、申請季模塊等,提高時間管理效率

拿到錄取的未必不是我

「過去的你穿越到現在,還能被哈佛錄取麼?」梁綺涵這幾年被這個問題問麻了:

「現在的孩子確實太卷了,我肯定卷不過,但最後拿offer的,未必不是我」。她回想自己當年還是幸運的。一來,從小學一年級的暗黑經歷後,就想著當一名好老師,並且一直在行動。二來,無論是報考專業,還是出國深造,人生路上的大決定全是她自己做的。父母不僅沒有幫上忙,甚至還會勸她回頭從醫,繼承家族衣缽。就這兩點上,現在的孩子似乎就沒那麼幸運。很多人還在沒有思考力時,就被父母規劃上出國這條路。而後又在不知道自己為何要卷時,被催著投喂了許多補品。而美國名校又格外執著於發問——你是誰?在這樣的成長軌跡下,一群十七八歲的孩子如何去作答呢?「我之所以能對答如流,是因為從6歲就開始想這個問題了」。自主思考的能力,以及隨機發生的人生,梁綺涵坦言這些是她難以給孩子們補上的。

更大的誤解來源於父母。她有次在分享Alan的案例時,被一位父母的評價震驚到了。這位父母看到了Alan的獎項表示,「那我們家孩子也能上MIT,拿了全國奧賽的金獎」。東亞父母算術極好,總在計算到達終點最為省力、省成本的路線,為孩子省點力氣。但這無形中省掉了孩子試錯的機會,但也省略了他們獲得人生體驗的多樣機會,孩子變得單薄,長期來看,反倒是一筆虧本買賣。而孩子呢?他們要麼慢慢會在心態上輸不起,甚至不願意自己做決定,因為不敢為人生擔責;大多數潛移默化裡執行父母意志,活成跟父母一樣的人,讓渡自己成為自由人的權利,從而產生隱秘的心理問題。不管是升學結果還是成長體驗,大概率會淪為追求名校的炮灰與犧牲品。就像在爬藤趨勢、數據、算法、公式鋪天蓋地襲來,像股市一般的市場裡,分析師們也天天說能跑贏大盤,但輸的最慘的,往往就是那些聽信套路、迷信專家的人。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

- 物價漲 加國人不買這10種日常用品

- 等了5年的《人生若如初見》,終究是讓人失望了

- 拜登確診這癌晚期 為啥沒有早發現

-

- 溫市要建永久性標志 將花費這麼多

- 自由黨又丟一席 多數政府還有戲嗎

- 最新警告:百米超級海嘯席卷西海岸

- 租客養貓又違約養狗 房東驅逐成功

- 馬筱梅疑有孕,張蘭講話有深意,S家人財兩空?

- 溫哥華牙醫診所 提供全面牙科服務

-

- 比他哥更慘!辛瓦爾弟弟被鑽地彈送入地獄

- 中國解禁中東力挺,波音股價飆升50%成大贏家

- 美公開現場照 何立峰小心翼翼"落後半個身位"

- 撞死1家4口 奔馳華女被控轉移財產

- 新冠再來襲,專家提醒:當前正處於小波峰

- 為酒店逃稅100萬 大溫華裔被判刑

-

- 俄需要達成怎樣的特別軍事行動結果?普京回應

- 台灣省回歸後,我看這7位明星必須進入保護名單,他們都非常值得

- 這省新推小費法 民眾期望全加實行

- 中國工廠"電話被打爆" 美國客戶急瘋了

- 溫哥華牙醫診所 經驗豐富服務全面

- 台長"心碎" 美國之音大規模裁員

-

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見